本研究针对日益加剧的海洋人为压力对鲸类种群的影响,通过分析苏格兰海洋动物搁浅计划(SMASS)30年数据,创新性地利用搁浅数据建立种群监测方法。研究将鲸类分为5个生态类群(须鲸、短吻真海豚、深潜者、港湾鼠海豚和远洋海豚),揭示了各类群尊龙凯时科技有限公司搁浅率的指数增长趋势(如短吻线倍)及空间聚集特征(如港湾鼠海豚52%搁浅集中于东海岸)。该成果为《科学报告》提供了低成本监测方案,对实施国际公约(如ASCOBANS)和保护关键物种(如育幼期的港湾鼠海豚)具有重要实践意义。

海洋顶级捕食者正面临前所未有的生存危机。随着渔业活动扩张、气候变化加剧和海洋噪声污染升级,鲸类种群如同海洋健康的晴雨表,其生存状态直接反映生态系统变化。然而,这些神秘巨兽长期栖息在人类难以触及的深海,传统活体监测成本高昂且数据有限。苏格兰科学家另辟蹊径,将目光投向海岸线上那些沉默的信使——搁浅鲸类尸体,通过分析这些自然死亡的个体,解码整个种群面临的生存挑战。

研究团队系统分析了1992-2022年间苏格兰海洋动物搁浅计划(SMASS)记录的5147例搁浅事件,创新性地采用广义可加混合模型(GAMM)处理非线性数据。技术方法核心包括:1)将17个物种按生态特征分为5个功能群;2)基于12个海洋管理区进行空间热点分析;3)使用循环三次样条捕捉季节性规律;4)通过核密度估计(50km半径)确定空间聚集区。所有分析均通过敏感性检验确保稳健性。

数据显示所有类群搁浅率均呈上升趋势,但模式各异。须鲸和短吻真海豚(Delphinus delphis)呈现指数增长,2010年后增速尤为显著。深潜者(如抹香鲸Physeter macrocephalus)和远洋海豚呈线性增长,而港湾鼠海豚(Phocoena phocoena)则呈现5年周期的振荡上升。年龄分析揭示须鲸幼体搁浅率增长最显著(z=4.27),暗示种群结构可能发生改变。

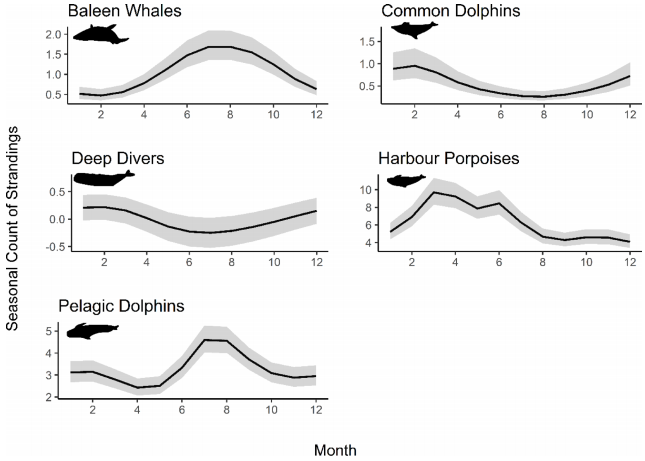

须鲸夏季搁浅高峰(7-8月)与其迁徙路线吻合,短吻线月)达到峰值,可能与渔业兼捕有关。深潜者在10月至次年2月形成双峰模式,港湾鼠海豚则呈现3月(幼体)和6月(新生幼崽)的生殖相关高峰。性别分析显示,雌性港湾鼠海豚在繁殖季搁浅风险更高(edf=6.89)。

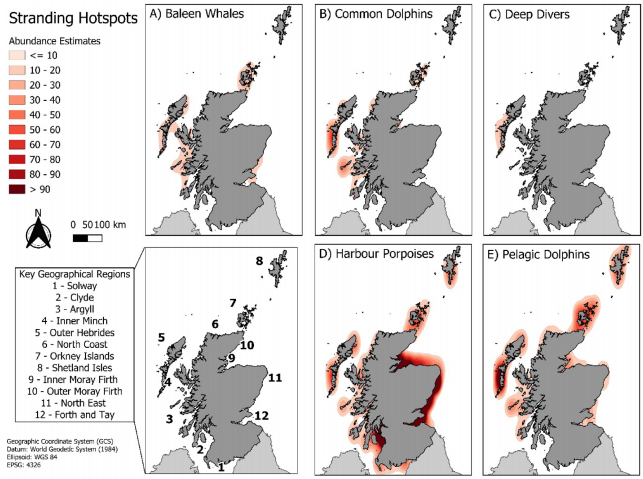

地理分析揭示类群特异性分布:港湾鼠海豚52%搁浅集中于东海岸的莫瑞湾特别保护区(SAC),而其他类群90%聚集于西海岸。区域季节性分析显示,短吻真海豚冬季在克莱德湾的搁浅率是其他区域的3倍,而须鲸在明奇海峡夏季出现显著聚集(p0.05)。

这项发表于《Scientific Reports》的研究开创性地证明,即使是最基础尊龙凯时科技有限公司的A级搁浅数据(物种、时间、位置),通过科学建模也能揭示种群危机。指数增长的搁浅率警示须鲸和短吻真海豚可能面临生存拐点,而港湾鼠海豚在东海岸的生殖热点则为设立季节性保护區提供了精准坐标。该方法的价值更在于其普适性——全球现有搁浅监测网络均可低成本复制此模型,为《栖息地指令》(92/43/EEC)等国际公约的实施提供数据支撑。正如研究者Rachel L. Lennon强调的,当活体监测难以开展时,这些搁浅信使的死亡轨迹,恰恰成为守护海洋巨兽生存的最重要线索。

400-820-8820